15 mai

Je savais que je vous attirerais avec un titre pareil ! C’est pourtant la trajectoire de ma folle journée du vendredi 12 mai. On pourrait se dire, un 12 mai, comme ça, c’est ok, rien de spécial, le week-end arrive, rien à signaler.

Oui, je vous tease sur la custode, j’en donne la définition plus tard. Et oui, j’essaie d’adopter les stratégies de la captologie, rendre ma technologie persuasive et vous faire me lire le plus longtemps possible. Ça marche ou pas ?

Vendredi donc, c’était la fin de la semaine (avec commande de nouvelle carte bleue pour cause de disparition, clefs qui se font la malle, voiture qui se cogne – la fin de mercure rétrograde en taureau, ojala ça va faire du bien). C’était aussi le début du salon du livre de Caen, Époque, grand raout de libraires, éditeur·ices, auteur·ices, illustrateur·ices, la vraie vie des petits signes et des grandes pages.

Si cette année encore, j’étais peu disponible pour flâner longuement et trinquer aux petits fours (rendez-vous l’année prochaine, pourquoi pas depuis un stand de librairies, parce qu’il y aura deux nouveaux livres de sortis : smiley fingers crossed), j’ai eu envie d’assister à la conférence inaugurale de Michelle Perrot, invitée d’honneur de cette édition.

L’amphithéâtre bondé, j’étais sur une petite chaise pliante au rez-de-chaussée, devant l’écran où, habituellement, l’enfant, le chéri et les migrant·es jouent à la console. Le parterre était bien moins coloré.

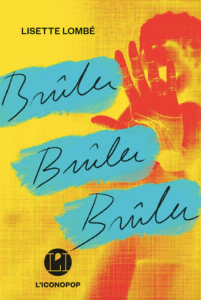

Une introduction somme toute classique de présentation générale : le festival, Michelle Perrot (ému le bonhomme, de recevoir la grande dame, au passé caennais) et Lisette Lombé, poétesse nationale de Belgique.

La Lisette Lombé que j’avais découverte dans les Lettres aux jeunes poétesses avec un texte dédié à sa « jeune étincelle » d’enfant. Cette fois, je l’entends, elle lit/slam des extraits sélectionnés pour l’occasion et en cohérence avec ce qu’elle et de chanceuxes élèves ont évoqué ensemble les derniers jours. Il y a l’élégance des léopards, le kamasutra, la langue de feu contre la langue de bois, la poésie et le palais des livres ; une chaise, des chaises, un amoureux végétarien, une cueilleuse de fruit et un décompte :

« Tu demandes combien de femmes dans cette famille ?

Tu demandes combien de mères,

combien de vagins empuantis ?

Tu demandes combien de tantines, combien de cousines

pour un seul de ces mecs resté impuni ?

Pour chaque Weinstein, pour chaque Epstein du

dimanche, chaque pseudo DSK, pseudo Woody, pseudo

Cosby, pseudo R. Kelly, pseudo Koffi, pseudo Polanski,

tu demandes combien ?

Combien de soeurs sous les sourires, sous les silences,

sous les convenances ?

Combien de déglinguées, de zombies, de dézinguées,

de pommes pourries,

de cramées, de barges,

fêlées, fanées, foutues,

combien de ventres morts, de fantômes, de fautives,

de fins de fille, de fins de vie ?

Combien ?

Dites-moi combien ?* »

Je remarque en souriant l’étonnement de ce trio de femmes devant moi, leurs expressions disent leur adhésion et leur tranquillité bousculée. Elles aussi forment « ce magnifique peuple de guerrières » :

« Et je ne m’excuserais pas du mot ‘guerrières’ car c’est

exactement ce que je verrais.

Des casques, des scaphandres, de la limaille, des cuirasses,

des cuissardes, de la riposte en ordre de bataille,

des sabres, des kamikazes, des commandos

et des épaulettes en ferrailles précieuses.

Voilà ce que je verrais : un majestueux animal collectif !

Un gigantesque poisson aux écailles métalliques avec

chaque écaille-femme, chaque écaille-fille, chaque

écaille-mère armée à sa manière pour riposter contre

la violence du système.* »

Le commentaire si pauvre qui assure la transition entre les deux invitées, « émouvant ». C’est vrai, c’était émouvant, mais c’était bien plus que ça, c’était brûlant, grinçant, stimulant, empouvoirant. Et le rythme de la poésie, la prosodie, l’art de la répétition, des silences. C’était brillant.

Je l’ai croisée le lendemain, cette poétesse, dans les rues de Caen, je l’ai remercié, avec sourire et chaleur affirmée, pour cette lecture, c’était flambant ai-je dit, elle était surprise, gênée mais son grand sourire a été une paillette.

Michelle Perrot s’installe avec son ancien étudiant, Eduardo Castillo, celui qui lui a proposé l’écriture du Temps des féminismes (paru chez Grasset, en début d’année – Grasset qui publie d’ailleurs ce mois-ci un essai de Judith Perrignon sur l’héritage de Louise Michel écrit à partir des émissions consacrées à l’infatigable).

De sa voix grave et son regard enthousiaste, elle évoque le passé ouvrier de la ville industrielle, en pleine reconstruction, qu’elle a connu juste après guerre.

Son interlocuteur l’interroge sur son parcours de femme à l’université, elle s’avance vers lui, concentrée de tout son corps pour saisir sa question : l’agrégation séparée, pas au même endroit, devant un jury distinct et passablement indifférent, sans public ; rare historienne au début de sa carrière, elle voit les chercheuses arriver au milieu des années 60. Elle dit son privilège, celui d' »avoir eu de la chance avec ses hommes ».

D’historienne des ouvriers, elle devient historienne des femmes : engagée au MLF, elle constate qu’elle n’enseigne rien des femmes, qu’elles n’existent pas dans l’Histoire qu’elle transmet.

Sa posture d’historienne est précieuse : la conscience aigüe du temps, la « rupture de l’évidence » de Michel Foucault, l’importance des mots employés et leur évolution, les revendications féministes précédant le concept, la question des archives et des traces, la manière de les traiter.

L’anachronisme s’installe dans le commentaire du temps présent : elle ne veut pas se revendiquer comme « historienne féministe » même si elle se qualifie des deux termes par refus de tomber dans la défense d’une cause et par crainte de « dire que les femmes ont toujours raison » ; elle dit aussi que c’est la rigueur qui doit présider. L’investigation féministe° est pourtant une méthode précieuse et documentée de la recherche, je m’en réclame, c’est mon champ méthodologique, quel que soit l’objet, toujours chercher à déceler ce qui relève du système d’organisation sociale favorisant une catégorie de population au détriment des autres, toujours décortiquer ce qui relève de la représentation, de la construction sociale du genre.

Même impression d’inadéquation au contemporain sur ce qu’on devrait à l’essentialisme – à part une justification visant la convenance des violences transphobes, je ne vois pas bien ; sur le wokisme, dont elle affirme prudemment et pertinemment dans un premier temps ne pas en savoir assez pour s’exprimer mais de finalement quand même en dire l’excès de woke. Comment ne pas affirmer l’origine idéologique de ce mot (l’extrême-droite réactionnaire néo-fasciste, les affreux quoi) et le vide scientifique de ce concept’° ?

Je mesure tout à fait ce que je dois à Michelle Perrot en tant que chercheuse : sa pugnacité à faire entrer les femmes et les ouvriers dans une Histoire blanche et bourgeoise, l’imbrication d’un engagement féministe à un enseignement constructif. Je continuerai de la louer pour ça et tenterai de mettre de côté les propos tout faits et désuets d’une femme privilégiée de 94 ans.

Après un débrief de bon aloi avec ma camarade d’enthousiasme contestataire et de sourcils froncés, je me dirige vers mon auto, les lunettes mouchetées du crachin d’ici. Je m’assoie un peu estourbie du vent humide et de l’obscurité qui s’installe. En posant ma giga banane paillette sur le siège passager, je vois des petits cailloux, comme de verre. Je crains d’avoir cassé ma gourde, ou qu’une fenêtre ait été brisée. Mon regard fait le tour des fenêtres et parebrise, à première vue, je ne vois rien d’anormal. Mais c’était sans jeter un œil à cette pauvre custode, brisée depuis l’extérieur. La fameuse custode, cette petite vitre triangulaire entre le parebrise, la fenêtre et le rétroviseur. Premier cri vulgaire. Le deuxième arrive quand je vois mon cartable ouvert : plus d’ordinateur ; copies et carnets intactes.

Je pense tout de suite aux copaines à qui il est arrivé précisément la même chose ces dernières semaines : ordinateur, cartable, sac de roller derby… Je sors de la voiture, en fait le tour, ouvre le coffre, prends une photo, me mets en route en appelant des proches : quelle démarche ? quelle plainte ? l’assurance ?

Ma crainte : les données, mes articles, mes projets de livre, mes archives perso. Je sais n’avoir rien mis depuis très longtemps sur un disque dur, quid du drive/cloud ? C’est la première chose que je fais arrivée chez moi. Tout est téléchargé, tout est récupéré. L’ennui ne sera donc que matériel.

Les innovations de surveillance me permettent de géolocaliser l’ordinateur depuis mon téléphone, de le bloquer et même d’afficher un message à celleux qui en ouvriront l’écran : « Merci d’avoir laissé les copies de mes élèves » leur écris-je.

Je ne leur en veux même pas, je comprends je crois, ce qui les pousse à faire de l’argent avec ce genre de vol.

Après avoir vérifié mon contrat d’assurance et m’être assurée que je serai indemnisée à peu près correctement (je ne comprends toujours pas le système de franchise – puisque l’assureur ne peut pas se tourner vers les responsables des dégradations, c’est moi qui paye une partie – mais alors, c’est quoi que je paye tous les mois ?), je souffle sur le truc : ce n’est que du matériel dont je peux avancer le rachat sans me saigner, sans même impacter mon budget quotidien. Il vaut mieux que ça m’arrive à moi qu’à des personnes plus fragiles économiquement et matériellement. Je sais que ça va me prendre du temps et de l’énergie, que ça va être pénible administrativement, mais ce sera vite réglé.

Je ne prends même pas sur moi en racontant l’épisode à l’enfant et à son amie en soirée-pymama, je suis très sincère dans la distance tranquille que j’ai avec ça. Je ne force pas du tout le trait de celle qui se veut rassurante. Ça arrive, c’est la vie, rien de grave ici, l’essentiel est maintenu : je vais bien, je n’ai rien perdu si ce n’est un objet. Je ne me sens pas inquiète, ni meurtrie. Je me dis juste qu’il faudra brûler de la sauge dans la voiture, avec mon cartable sur le siège, quand tout sera réglé.

Assurance – réparateur – scotch sur la vitre – recharger le vieil ordi en attendant – continuer de regarder la localisation de l’ordi – trouver les factures – aller porter plainte au commissariat.

On y va en meute. Je n’étais jamais entrée dans ce commissariat, j’étais seulement restée devant – « libérez nos camarades » – « ils s’équipent » – « ils prennent des photos depuis la fenêtre là-bas ».

Premier sas, on attend pour la zone de confidentialité, mais on entend quand même tout ce qui se dit au guichet. Le code couleur de Darmanin dont on ne comprend pas ce qu’il faudra en faire une fois entrées, on le signale comment ? à qui ?

La personne à l’entrée récupère les infos rapidement, il semble que je ne sois pas la seule dont la voiture ait été fracturée dans cette rue la veille au soir. On attendra sur les sièges gris, les autres, les rouges, sont ceux des camarades convoqué·es parce qu’iels enrayent le système ; rouges comme la Révolution les adelphes, on lâche rien. L’attente est très longue : on joue au pendu, on se dessine sur les mains et les avant-bras, on lit les documents affichés aux murs, on ne comprend pas très bien ni comment ni par qui je serai appelée sinon par un « au suivant » grave et austère arrivant de derrière nous. Deux personnes devant nous, avait dit l’agente de l’entrée ; deux personnes = deux heures ; au moins un porte-feuille disparu.

J’entre seule. Je raconte rapidement pourquoi je viens, en 30 secondes. Mais le brigadier veut faire la conversation crois-je : qu’est-ce que j’allais voir à la bibliothèque ? le salon du livre – bouarf, je ne regarde même plus ; qu’est-ce que je fais comme métier ? chercheuse en littérature – mais je cherche quoi ? interrompue souvent – présentement, je cherche mon ordinateur, j’essaie de revenir au sujet. Je cherche quoi ? Les médias au XIXe siècle – oui Hugo, Flaubert, Barbey d’Aurevilly. Je pense qu’il m’a donné tout ce qu’il avait pour se penser à la hauteur de cette conversation liée à ma spécialité, celle sur laquelle je bosse depuis plus de 10 ans. J’ai vite compris que j’avais intérêt à ne pas évoquer ni la presse féminine, ni les autrices, ni le genre, ni le féminisme. Comment ? Je dirais par un faisceau d’indices allant des autocollants Alliance dont le visuel montre des blancs pointant des armes, et peut-être aussi quand, continuant de vouloir m’en donner pour mon argent, l’agent commence à me parler des médias qui disent leur opinion. Encore que Le Figaro ça va. Je m’épargne et vous épargne aussi d’un montage des titres et Unes du dit journal contredisant l’idée de leur travail d’enquête journalistique minutieux et rigoureux. Sûrement aussi en voyant l’heure tourner – il n’avait pas encore commencé à constituer le moindre procès-verbal – et en pensant à mon enfant affamé en week-end dans une salle d’attente de commissariat. Je réponds, quand même, la qualité du travail du Monde Diplomatique – je n’ai pas eu l’audace de mentionner Médiapart.

Ah bah il se demande bien ce que Le Monde Diplomatique dit de l’Ukraine. Il n’est pas pro-russe, non, mais quand même, les nazis, les attaques des Ukrainiens dans les régions pro-russes. Et l’Ukraine n’existe que grâce à l’URSS. Et le président est un bouffon. Et nous, on est vendu aux USA. Comme la guerre froide. Il n’a pas le temps de lire notre agent m’avait-il précisé mais il m’enjoint à me renseigner quand même, il ne faut pas lire qu’un seul parti.

Comment il est arrivé à Xavier Niel pas vraiment féministe parce que le téléphone rose, aucune idée.

45 minutes comme ça, pendant lesquelles je naviguais pour qu’il entre mes informations et qu’il prenne ma plainte, que je puisse enfin sortir d’ici. 45 minutes pendant lesquelles je me suis auto-censurée, j’ai gardé mon indignation à l’intérieur, tue mais bouillonnante. 45 minutes pendant lesquelles quelqu’un s’est servi de moi pour se vautrer dans son pouvoir symbolique et coloniser tout l’espace du discours. Sûrement cet agent pense-t-il avoir eu un échange riche avec une universitaire d’accord avec lui. Sa bulle de filtre IRL.

Je me suis sentie tellement plus salie, meurtrie, humiliée là que lorsque j’ai localisé mon ordinateur chez des « voleurs à la roulotte » (c’est un vrai terme, le vol à la roulotte). ACAB tous les jours, on le sait, je l’ai de nouveau ressenti dans ma chair, dans mon plexus.

Ce qui me met crispe le plus dans cette anecdote, encore une fois, si anodine en fait, tellement pas grave, c’est comment la considération de ce que représente cet évènement, l’espace qu’il m’est nécessaire de dégager pour dealer, process, gérer, cette attention sur laquelle je suis censée pouvoir compter d’un point de vue institutionnel mais aussi familial, est si difficile à obtenir ; elle n’est pas spontanée, elle est à réclamer avec diplomatie et tactique, comme on filoute avec les dominants pour avoir la paix. Se voir rappelée à son espace social assigné – tu me seras disposée -, encore et depuis des endroits si différents, est brutal, gris, épuisant.

Comme toujours, ce sont les lumières de la tendresse et les paillettes du collectif, qui me lancent des fils d’Ariane et m’invitent à remonter de mon Tartare douloureux.

Acab et 8 mars tous les jours.

* Lisette Lombé, extraits de « La famille » et de « Cycloparade », Brûler brûler brûler, L’iconopop, 2020.

° voir Martha Patricia Castaneda Salgado, Metodologia de la investigacion feminista, México, 2008.